옥탑

이은우

제 몫을 끝낸 상자들

벽에 기대 있다

안에 든 게 뭐였는지 잊은 지 오래

밖으로 난 창 하나 없다

여기는 빛이 들면 좋겠고

저긴 새들이 날아와 앉았으면

아기 고양이를 위해

민트색 집을 지어주던 아이의 표정으로

뜬구름을 손바닥 위에 올려 보는 거지

비 새는 지붕 아래 실로폰을 두고

상자마다 발을 달아주면 어떨까?

걸음마다 노래가 되는

하울의 움직이는 성처럼 말이야

기울어진 골목을 오르다

이리저리 부딪는 어깨들

서로 사랑하는 상자들은 모서리가 닮아

음표처럼 둥글어질까

까마득한 절벽 아래를 내려다보며

꽁지깃 빠진 새처럼 오슬오슬 떨까

발끝으로 공중을 휘휘 젓는다

딸깍,

손잡이를 돌리면

팝업된 세상 속으로 달아날 수 있는

그런 공중정원이 있는

그런 미래라면

미래라는 글자에는

네모난 상자와 굽은 벽과 막다른 골목이 있다

번개와 구름, 투명한 바람이 수시로 드나들지

탑탑 디디면, 턱턱 차오르는

탑 오브 더 월드

오래된 상자에 바퀴벌레가 알을 깠다

납작 접으면 수평선이 되는 서커스

쓰레기통으로 휙,

별 하나가 궤도를 이탈한다

눈을 뜨니

하나의 커다란 상자 속

딸깍, 문을 연다

꽃밭일까 싱크홀일까

=====

슬픈 시이다.

"비새는 지붕"에, "밖으로 난 창 하나 없"고, 바퀴벌레가 기어다니는 옥탑에서 망연자실 가난한 꿈을 꾼다. "여기는 빛이 들면 좋겠고/ 저긴 새들이 날아와 앉았으면". 이사할 때 물건을 담아 가져온 상자들을 다 풀지도 못한 채, 비좁은 방에서 "까마득한 절벽 아래를 내려다보며/ 꽁지깃 빠지 새처럼 오슬오슬" 떨고 있다. 눈앞은 컴컴하고, 앞날은 절망적이다. "미래라는 글자에는/ 네모난 상자와 굽은 벽과 막다른 골목이 있다".

이 시인 시는 거의 처음 읽는 듯하다. 부디 그에게 "걸음마다 노래가 되는" 날이 오기를 빈다.

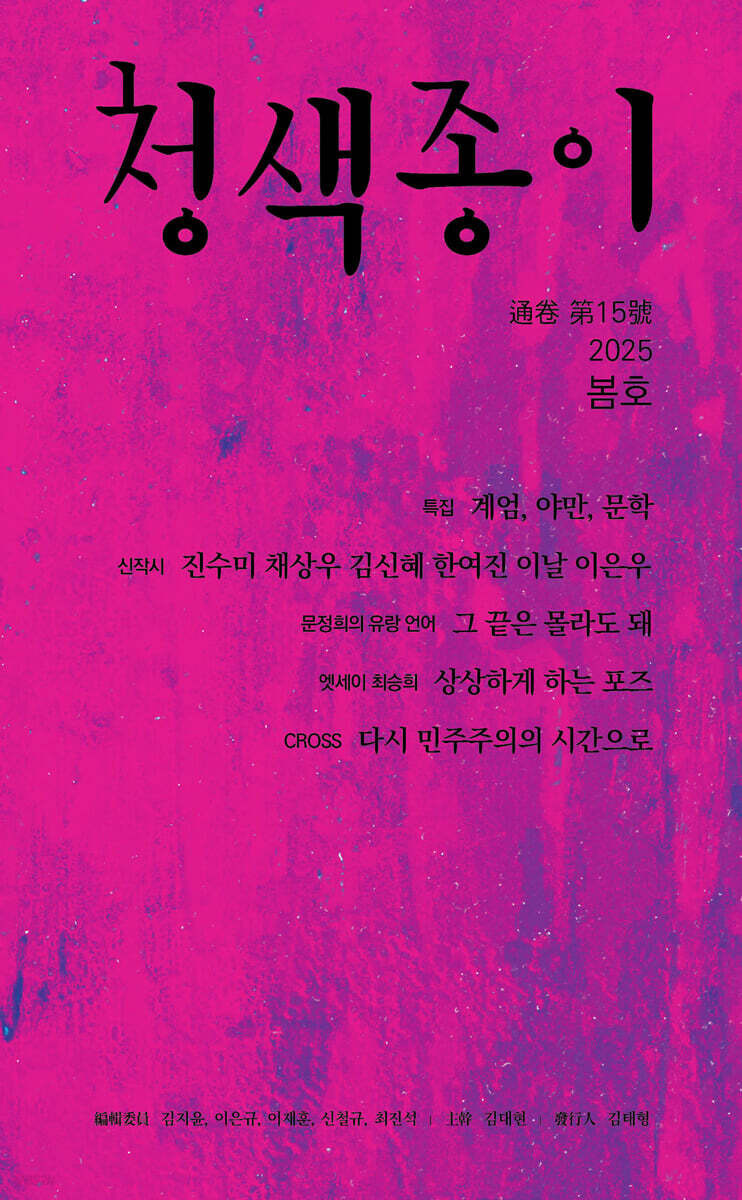

시는 《청색종이》 2025년 봄호에 실려 있다.

'평론과 서평 > 시와 에세이 읽기' 카테고리의 다른 글

| 실업과 빈곤, 그리고 탁구 (4) | 2025.06.15 |

|---|---|

| 영원한 햇빛 외(최현우) (0) | 2025.06.08 |

| 한편 소영의 합리적 사고 (1) | 2025.05.16 |

| 종 (임경섭) (0) | 2025.03.23 |

| 팔레스타인 가자 지구의 비극을 애도하다 (0) | 2025.03.02 |