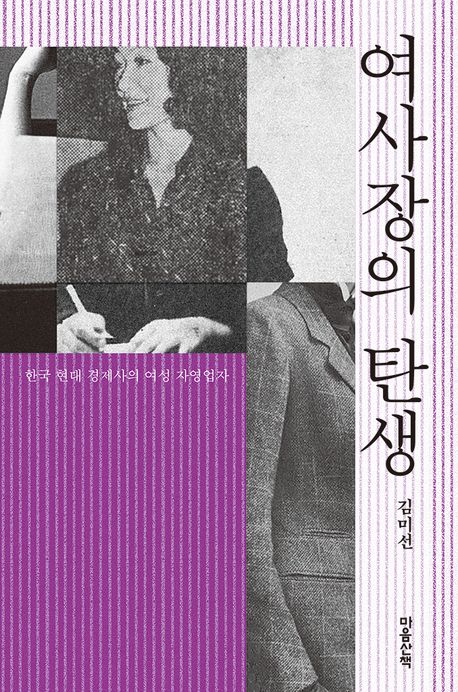

여성들이 사회에 나와서 경제인으로 인정받기 시작한 것은 아직 한 세기가 안 됐다. 김미선 이화여대 연구교수의 『여사장의 탄생』(마음산책, 2025)에 따르면, 일제강점기 이후 가족들 생계를 책임져야 했던 여성들이 ‘셀프(Self) 고용’의 형태로 자영업에 뛰어들면서 여성의 경제활동이 본격적으로 시작됐다. 독립운동 또는 국가 동원 등으로 인한 남편의 부재 탓이다. 이에 먹고살기 위해 집에서 살림만 하던 여성들이 생활 전선에 뛰어들어 돈 되는 일이라면 닥치는 대로 했다.

한국전쟁 와중인 1950년대엔 사업체를 운영하는 여사장이 탄생했다. 저자는 “규모나 직원 유무에 상관없이 자기 고용을 통해 사업체를 운영하는 경제활동”을 ‘자영업’으로, 이런 경제활동을 하는 여성을 ‘여성 자영업자’로 규정한다. ‘여사장’은 “여성 자영업자라는 존재를 더 가시적으로 드러내기” 위한 호명이다.

여사장의 탄생 역시 남편의 부재 덕분이었다. 가장 역할을 맡아오던 남성들이 군인으로 전쟁터에 동원되면서 가족이 먹고살아야 했기 때문이다. 한국전쟁 와중에 여사장들은 폭발적으로 늘었다. 한국전쟁 직전인 1949년 상업에서 종사하는 여성의 수는 8만1204명이었으나, 전쟁 중인 1951년에는 59만3264명, 1952년엔 59만7257명 등 3년 새 7배 가량 급증했다.

여사장이 주로 뛰어든 분야는 전통적 성 역할과 연결된 요식업·양장점·공예업 등이었다. 난전에 좌판을 벌여놓고 전이나 국밥을 만들어 팔거나, 길 모퉁이에 재봉틀을 놓고 즉석에서 옷을 만들어 판매했고, 예전에 배운 파마 등 미용 기술을 활용해 돈을 벌기도 했다. 이에 전쟁통에서도 큰돈을 번 여사장들이 제법 많았다.

“피난 가서 길바닥에서 양장점을 한 적도 있잖아. (…) 재봉틀만 들고 왔다 갔다 하면서 길바닥에서 옷을 만들었지.” 1921년생인 송용순 씨은 옷을 만들어 자신이 입거나 지인에게 선물하는 게 취미였다. 한국전쟁이 터진 후 이 ‘우아한 취미’는 ‘필사의 생계’가 됐다. 아이들은 배 곯는데 남편은 체면만 중했다. 그러자 송 씨는 부산 광복동 길거리와 ‘하꼬방’에서 쉬지 않고 재봉틀을 돌려 ‘여사장’이 됐다.

서울에서 부산으로 피란한 미용사 임형선은 미용기술로 가족을 먹여살렸다. 피란 온 부잣집 여성 머리를 해 주며, 파마약을 개발하고 새로운 헤어스타일을 만들었다. “석 달 일하니, 용두산에 하코방 판잣집이 사지더라고. 방 두 개, 부엌 하나 있는 거. 교수들도 부둣가에서 노동을 하는 판에 일개 미용원 주인이 석 달 일하고 용두산에 집 산다는 거는 아주 굉장한 거예요.”

남성의 공간이었던 시장을 여사장들이 잠식하기 시작한 것도 한국전쟁 때였다. “여성이 장사에 뛰어들면서 오늘날 전통시장이라고 불리는 시장이 여성들이 주도하는 공간”으로 변모한 것이다. 남편, 아들, 아버지를 잃은 일부 여성은 전쟁이라는 시련을 통해 사업적 수완과 숨은 능력을 펼쳐내면서 여사장으로 변신했다. 개중엔 남성들과 경쟁해, 미군 부대의 포로복 납품 사업권을 따낸 여사장 이종수도 있었다. 그는 이때 번 돈이 “미군 지프차에 한가득 실어 나를 정도였다.”라고 회상한다.

전쟁이 끝나자 여사장은 더 빠르게 증가해 시장 좌판을 넘어서 “음식점, 미장원, 양장점 등과 같은 점포”를 내기 시작했다. 1956년 27개소였던 양장점이 1969년 서울 시내에만 2000개소가 넘어섰다. 여사장 숫자도 1955년에 44만 2000명에서 1966년엔 57만 명으로 늘었다. 한형모 감독의 1959년 영화 ‘여사장’에는 ‘신여성’이라는 이름의 여성잡지 출판사를 운영하는 여사장 요안나가 주인공으로 등장할 정도였다.

그러나 이들이 사업체를 키우고 거대 기업의 운영자가 되는 데는 한계가 있었다. 밥벌이를 하느라 바쁜 와중에도 살림, 출산, 육아 등 전통적 여성의 역할을 강요받은 까닭이다. 1960~1980년대 큰 규모의 봉제완구 사업체를 운영한 이상숙 역시 “ 사업과 가정을 모두 책임져야만 한다는 버거움 때문인지 꿈을 꾸면 나는 항상 보따리 두 개를 들고 있는 모습이었다”라고 말했다. 여사장들이 운영하던 작은 규모의 점포들이 대개 살림채와 붙어 있던 것도 일과 살림을 좀 더 용이하게 하기 위해서였다.

여기엔 여성이 밖에 나와 ‘이윤 추구’를 하는 것에 대한 사회의 부정적 인식도 작용했다. ‘기가 세다’ ‘드세다’ ‘나댄다’는 말이 흔히 따라다녔다. 게다가 그들 자신마저도 ‘돈벌이’를 할 수 밖에 없는 자기 신세를 한탄하곤 했다. “돈벌이 행위 그 자체에 대한 성별화된 경제 규범”, 즉 “돈을 좇는 것”에 자기 자신에 대한 부끄러움을 느꼈다.

그러나 편견을 넘어서 여사장은 점차 주체적 경제인으로 자리 잡았다. 1970년대 들어서면서 ‘여성 기업인’이 탄생하기 시작했다. 산업화 물결을 타고 해외로 수출하는 여성 기업인도 등장했다. 1971년 여성 경제인들이 모여 ‘대한여성경제인협회’를 만들었고, 이들을 중심으로 “여성의 지위 개선을 위한 논의”가 진행되었다. 1980년대 이후엔 ‘여성 경영인’들도 본격적으로 등장했다. 장영신, 현정은 등 재벌가 여성이 경영에 참여하기 시작한 것이다.

최근엔 2030 젊은 여성들의 창업이 늘고 있다. 이들은 노동 시장 진입 과정 및 직장 생활에서 나타나는 차별적 대우를 피하고, 자아실현과 성장, 자신만의 정체성을 찾기 위해 창업을 선택한다. 이들의 창업은 2000년대 이후 등장한 인터넷 기반의 쇼핑몰이라는 기술적 진보가 있어 가능했다. 2024년 말, 여사장 수는 178만 3000명에 달한다. 한국 경제의 성장 과정에서 여성은 공장 노동자나 전업주부에 머물지 않고 “다양한 규모의 사업체를 운영하며 자기 고용을 통해 일자리를 확보했고, 경제성장을 이끌어가는 존재”였다.

====

여러 서평을 정리한 글이다.

'평론과 서평 > 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| 몸은 어떻게 내가 할 수 없다고 생각하는 걸 해버리는가 (0) | 2025.03.15 |

|---|---|

| 나무 냄새, 다가선 봄을 알리다 (0) | 2025.03.10 |

| 명태에 대하여 (0) | 2025.03.09 |

| 목욕의 한국사 (0) | 2025.03.09 |

| 세계 목욕의 역사 (0) | 2025.03.09 |