책을 펼치면, 먼저 눈에 띄는 건 섬세하고 예민한 감성이 빚어낸 우아하고 싱그러운 문장의 향연이다. 혀끝에서 몇 번이고 굴리고 싶은 달콤한 수사, 마음의 현을 살며시 건드리는 생생한 표현이 페이지마다 넘쳐난다. 나도 몰래 손을 놀리다 문득 정신 차리면, 어느새 판면엔 밑줄이 가득했다. 과연 올리비아 랭이구나 싶다.

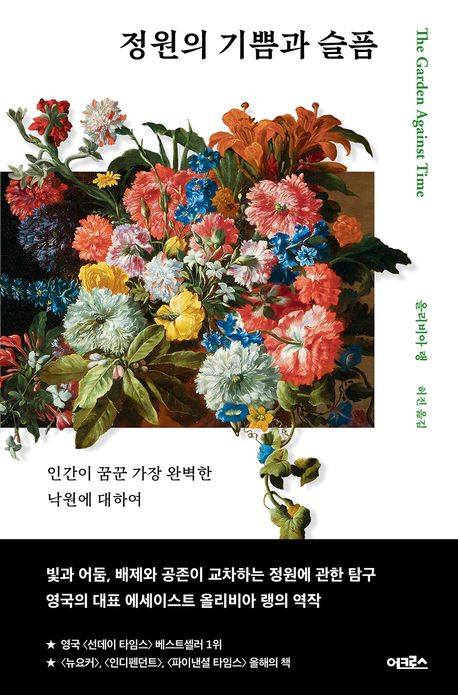

『정원의 기쁨과 슬픔』(허진 옮김, 어크로스, 2025)은 다가올 봄을 기다리는 이들이 마음에 담을 만한 책이다. 이 책은 랭이 마흔 살에 결혼해 영국 서퍽에 정착하는 장면에서 시작한다. 1961년 유명 정원사 마크 루머리가 디자인했으나, 오랫동안 돌보지 않아 잡초와 부엽으로 뒤덮인 정원 딸린 집이었다. 그녀는 비밀의 방처럼 칸막이 진 이 정원의 가치를 한눈에 알아본다. 이로부터 노동과 사유가 교차하고, 어두운 현실과 따스한 뜰이 겹치면서 ‘나만의 에덴’을 생겨나는 매혹적 이야기가 펼쳐진다.

올리비아 랭은 『외로운 도시』, 『작가와 술』, 『이상한 날씨』 등으로 국내 독자에게 익숙한 에세이스트다. 단단한 지성과 뛰어난 감성이 결합한 그의 산문은 문인들 사이에서 자주 화제가 됐다. 주제와 관련한 과학적 지식, 풍부한 개인 경험, 심오한 통찰들, 독자를 사건과 대상 한복판에 던져넣는 감각적인 언어들은 정원을 탐구하는 이번 책에서도 선연한 빛을 발한다.

이 책에서 우리는 가장 문학적인 정원과 마주한다. 수백 가지 식물의 생태에 관한 기록, 만발한 꽃이 빚어내는 색깔의 축제, 수시로 코끝을 건드리는 후각적 질감, 자연의 경이가 일으키는 감정의 고양은 셰익스피어, 존 밀턴, 윌리엄 모리스, 데릭 저먼, 토니 모리슨, W. G. 제발트, 존 클레어 등의 작품에서 가져온 정원에 대한 문장들, 생각들과 어우러져 읽는 마음을 즐겁게 한다.

랭에게 정원은 무엇보다 시간을 거스르는 꿈의 장소, 그 아늑함과 아름다움에 세상 번민이 사라지는 마법의 낙원이다. “우리는 정원에서 스스로를 잃을 수 있어야 한다, 세상과 거의 차단된 느낌을 받아야 한다.” 정원과 낙원의 이미지가 겹치는 건 자연스럽다. 정원은 약 2600년 전 페르시아에서 비롯했다. 페르시아에서 정원을 뜻하는 말이 나중에 파라다이스(paradise, 낙원)가 되었다. 낙원이 정원을 모방했지, 그 반대는 아니었다. 정원엔 낙원의 꿈이 깃들어 있다.

이 달콤한 낙원은 몽상적이지 않고, 동시에 사람들이 갈망하던 세계를 맛볼 수 있는 곳이기도 하다.

밀턴의 『실낙원』은 이브가 가꾸던 정원 이야기다. 에덴은 영국 혁명에 뛰어들어 군주 없는 공화국, 관용과 자유가 넘치는 사회를 이룩하려던 혁명가 밀턴의 낙원이었다. 그러나 혁명은 실패로 돌아가고 왕이 되돌아왔다. 절망한 밀턴은 낙원에서 쫓겨난 이브의 비통한 슬픔을 그려냈다.

낙원 상실의 고통은 불어나고 옮겨붙어 극우 세력이 날뛰면서 민주와 자유를 조롱하고 차별과 불평등을 부추기는 사회적 현실, 기후 재앙 탓에 생태계가 붕괴 중인 지구적 상황에 대한 저자의 극진한 애도로 이어진다.

랭은 자주 정원을 그곳에서 배제된 이들을 생각하는 정치의 공간으로, 장엄한 정원을 떠받쳤던 흑인 노예들의 비통한 삶을 떠올리는 역사적 타임캡슐로 바꾼다.

사실, 우리 눈을 감탄케 하는 이국 식물은 제국주의 침탈의 결과요, 목가적 전원풍경은 중세 이래 공유지에 울타리 쳐 사람들을 쫓아내고 마을을 밀어낸 폭압적 인클로저의 결과다. 제발트에 따르면, “저택에서 인적이 전혀 없는 드넓은 자연을 방해 없이 바라보”려고 “도로와 오솔길, 농장들, 마을 전체를 옮겨야 했다.” 정원 풍경엔 이처럼 특권 계급의 폭력이 감추어져 있다.

이 책은 정원을 가꾸면서 삶을 돌아보고 사회를 생각하는 현재, 정원의 역사와 거기 담긴 사람들의 꿈을 살피는 과거, 기후 재앙과 생태 위기가 가져올 사태에 대한 염려로 가득한 미래를 넘나들며 독자증에게 정원의 다양한 얼굴을 보여준다.

그 과정을 거쳐서 결국 랭이 말하려는 것은 치유와 희망이다. 정원일은 우리의 “발을 땅에 붙이게 하고, 마음을 달래주며, 유용하고 아름다움을 더한다.”

동성애자인 영화감독 저먼에게 정원은 현실의 틈입을 막아주어 자기로 온전히 존재할 수 있는 꿈의 피난처이고, 디거스 수평파와 모리스에게 정원은 자본주의 사유화가 가져온 “더럽고, 목적 없고, 추한 혼란”에 맞서 자유롭고 평등한 삶을 꿈꾸었던 이들이 함께 가꾸는 공간이다.

파국을 부르는 폭력이 횡행하고 차별과 혐오가 공공연한 이 절망적 시대에, 기쁨과 휴식의 장소인 정원은 “도서관과 병원처럼 우리 모두의 삶을 가능하게 만드는” 곳이다. 저자는 정원에서 과거와 현재, 여기와 저기를 함께 생각하면서, 우리가 앞으로 가꾸고 만들어야 할 세계에 대해 함께 생각해 보자고 말한다.

====

이렇답니다. <문화일보> 서평입니다.

간결한 문장이 좋은 문장의 표준처럼 여겨지는 말들이 넘쳐나는데, 이 책은 정반대로 쓰였다. 부사와 형용사가 만발하고, 긴 문장들도 수두룩하다.

게다가 생태주의와 약초학을 공부한 사람만 쓸 수 있는 수천 가지 식물들과 그를 둘러싼 생태 지식들, 문학과 예술과 책에서 온 수많은 인용문구로 가득하다. 그야말로 장식미와 현학의 극치이다.

읽기 힘들지만, 리듬과 호흡이 좋아서 중독적이다.

유종호 선생님은 이런 장광설을 담은 문장을 장거리 문장이라고 한 적이 있는데, 딱 그에 부합하는 글이다. 일찍이 이태준이 긴 호흡의 문장을 잘 쓰는 법을 우리에게 보여 준 바 있다.

'평론과 서평 > 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| 냉전과 한국전쟁 (0) | 2025.03.09 |

|---|---|

| 빨간 사과가 먹고 싶다면 (0) | 2025.03.05 |

| 유명한 사람들은 왜 유명해지는가 (1) | 2025.03.01 |

| 뻔뻔함의 시대 (1) | 2025.02.16 |

| 조선 종소리서 일제 사이렌으로, 시간은 어떻게 강제되었나 (2) | 2025.02.14 |