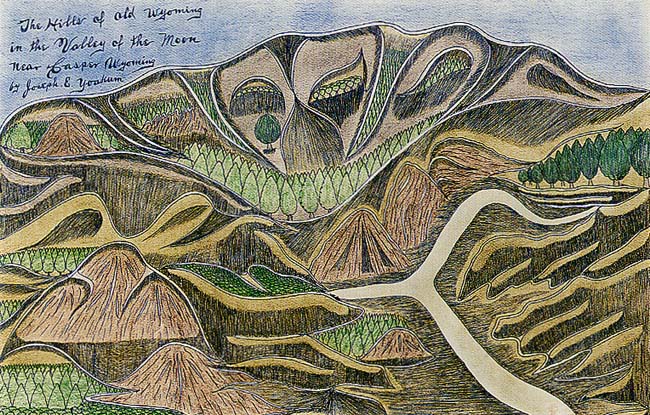

큐레이션의 시대](사사키 도시나오, 한석주 옮김, 민음사, 2012)에는 평생 방랑자로 살다가 일흔 살에 비로소 그림을 그리기 시작해 이름을 날린 한 미국 화가의 이야기가 나온다. 그의 이름은 조지프 요아컴(Joseph Yoakum, 1890년 2월~1972년 12월)이다. 국내에는 전혀 소개되어 있지 않은 이 화가는 (심지어 네이버 등에서 한글 포스트가 검색이 되지 않을 정도다.) 일흔 살이 넘은 나이로 젊어서 전 세계를 떠돌았던 자신의 기억을 고정해 두고 싶어서 처음 그림을 그리기 시작했다. 그의 그림에는 아메리칸 네이티브들의 원시적 강렬함이 고스란히 살아 있다. 아래 사사키 도시나오의 글을 요약해 소개하고 토속성과 몽환성이 한데 어우러진 그의 그림을 몇 장 덧붙여 둔다.

조지프 요아컴은 1890년경 미국 미주리 주에서 태어났다. 그는 어릴 때부터 그림 그리는 것을 좋아해, 언제나 자신이 나바호 족의 피를 이어받았다고 자랑했다. 나바호 인디언은 미(美)를 사랑하고 예술가를 극진히 대접한 부족으로 알려져 있다. 나바호 족은 “인간에게 있어 궁극적 사명은 미를 만들어 내고 그 미에 둘러싸인 채 살아가는 것”이라고 가르쳤다. 하지만 요아컴은 체로키 족과 크리크 족의 후예로, 실은 나바호족의 피를 이어받지 않았다고 한다.

요아컴의 인생은 여행에서 여행으로 이어지는 방랑 그 자체였다. 생활은 언제나 빈곤했다. 아홉 살이 되던 무렵부터 집을 떠나 서커스단에서 말의 안장을 닦는 일을 시작한 그는 여러 서커스단을 전전하며 북미 대륙의 구석구석을 여행했다. 그러면서 서커스단 내에서 지위도 높아져 안장 닦는 일에서 벗어나 포스터 붙이는 작업을 했다.

서커스단의 동료들과 함께 아메리카 대륙을 누비면서 요아컴은 황량한 대지, 바위투성이 풍경, 끝없이 펼쳐진 침엽수림, 멀리 보이는 지평선을 가슴에 새겼다. 이윽고 그는 미국을 벗어나 해외로 나가게 된다. 영국, 북부 이탈리아, 남부 독일, 오스트리아, 발칸 반도의 몬테네그로, 러시아, 그리고 중국과 중남미까지 방방곡곡을 떠돌았고, 그때 접한 이국땅의 풍경은 그의 머릿속에 강렬한 인상을 남겼다.

열여덟 살 무렵에 집으로 돌아온 그는 인근 농부의 딸인 머틀과 결혼했다. 그녀는 두 살 연상이었고, 요즘 말로 ‘속도 위반 결혼’이었다. 결혼하고 처음 4년 동안 세 명의 아이들이 태어났지만 생활은 극도로 궁핍했다.

1914년, 제1차 세계 대전이 발발했다. 스물네 살의 요아컴도 징병되어 미국에서 모집된 749만 명의 신병 중 한 명으로 입대했다. 요아컴은 제805공병대에 소속되어 최전선 바로 뒤에서 도로나 다리, 선로의 건설과 보수를 맡았다. 흑인에 대한 차별로 한없이 굴욕적 경험이 이어졌지만, 군대 경험은 요아컴의 방랑벽에 다시 불을 붙였다. 그는 군 복무가 끝나자마자 방랑을 떠나 전쟁이 끝나고도 처자식이 있는 집으로 돌아가지 않았다.

그후 요아컴은 18년 동안 부인과 아이들과 연락을 끊고 지냈다. 이는 요아컴의 아이들에게도 커다란 트라우마가 되어, 요아컴의 부인이 재혼할 때 아이들은 망설임 없이 새아버지 성을 이어받았다. 자식들이 아버지 마음을 이해할 수 있기까지는 기나긴 세월이 필요했다. 요아컴은 만년에 장남 존에게 용서를 받았다. 존은 아버지를 이해한다며 이렇게 말했다.

“아버지는 인디언이야. 누구 집 지붕 밑에서는 살 수가 없는 거지.”

1930년대 초, 요아컴은 시카고에 정착하는데, 그곳이 그의 마지막 안식처가 되었다. 기나긴 방랑도 끝을 맞이한 것이다. 하지만 제2차 세계 대전이 끝날 무렵, 정신병이 발병하여 그는 어쩔 수 없이 군 병원에 입원했고, 얼마 안 있어 재혼했던 부인도 세상을 떠났다. 그 후 그는 일을 그만두고, 얼마 안 되는 군인 연금과 실업 보험금으로 홀로 생활했다.

요아컴이 그림을 그리기 시작한 것은 70세가 넘어서부터였다. 꿈속에서 레바논 거리를 보고 잠에서 깨서는 그 풍경을 그림으로 남기고 싶다고 생각한 것이 계기가 되었다. 그때부터 그는 젊은 시절 여행했던 북미의 황량한 풍경을 중심으로 정력적으로 그림을 그렸다. 나무가 죽 늘어선 언덕이나 굽이굽이 이어지는 바다, 뾰족하게 솟은 산 등을 세심한 선과 대담한 형식으로 구성해 나갔다.

그가 그림을 판다든가, 아티스트가 되고 싶어 했을 리는 없다. 그는 단지 70세를 넘긴 나이에 자신의 손으로 그림을 그려 추억 속 풍경을 고정시키고 싶었을 뿐이다.

요아컴은 시카고의 사우스사이드 28번가에 있는 방 두 개짜리 아파트를 빌려 살았다. 통로에 걸려 있는 커튼이 거실 겸 작업실과 침실, 화장실 부분을 나누고 있었다. 거실에는 소파 두 개와 색 바랜 터키풍 안락의자가 놓여 있었다. 낡은 텔레비전, 금속제 작업대, 책장, 그리고 뒤죽박죽 쌓인 그림이 그 안을 채우고 있어 그야말로 잡동사니 산이었다. 그는 완성된 그림을 빨래집게로 집어 창가에 걸어 놓았다. 지나가는 사람들이 그림을 볼 수 있게 하기 위해서였다.

그러던 어느 날, 한 인물이 요아컴의 집 앞을 지나갔다. 시카고 대학에서 카페를 경영하던 존 호프굿이었다. 무심결에 창가에 걸린 그림에 눈길을 던진 그는 언덕과 숲을 그리는 방법이 독특하다고 생각했다. 인류학적 소양이 있던 호프굿은 요아컴의 그림에 ‘프리콜럼비언(Pre-Columbian)’들과 비슷한 요소가 있다는 것을 깨달았다. 프리콜럼비언이란 것은 콜럼버스가 아메리카 대륙에 도착한 15세기 이전의 시대를 말한다. 그 시대의 원시가 느껴지는 예술성이 요아컴의 그림 속에 존재한다고 호프굿은 생각했다.

그는 곧장 요아컴의 집으로 찾아가 그 자리에서 요아컴의 그림 스물세 점을 구입하고는 자기 카페에서 개인전을 열지 않겠느냐고 제안했다. 그들은 전시회를 기획하고 40점의 작품을 전시했다. 놀랍게도 처음 4주 동안 30점의 작품이 팔렸다.

갤럭시프레스란 출판사의 사주인 톰 브랜드가 전시회에 오기도 했는데, 이것이 계기가 되어 요아컴은 시카고의 주류 예술계에 데뷔했다. 화가이기도 한 브랜드는 요아컴의 작품에 나타난 독특한 심상의 풍경과 탁월한 반복적 화법, 불가사의한 원근법에 매료되었다. 브랜드는 요아컴의 작품을 접하고 깜짝 놀라서 시카고 예술계에 있는 친구들에게 소개를 했다. 그중에는 《시카고 데일리뉴스》의 기자 노만 마크도 있었는데, 그는 요아컴의 전시회를 재빨리 기사화했다. 기사에는 추상화가인 조든 데이비스의 코멘트가 다음과 같이 실려 있었다. “조지프 요아컴. 그는 그랜드마 모제스(Grandma Moses)보다 훨씬 뛰어나다.”

그랜드마 모제스 역시 일흔을 넘겨서부터 그림을 그린 여성으로 미국의 전통적이고 따뜻한 느낌이 담긴 위와 같은 스타일의 그림으로 미국인들에게 큰 인기를 얻고 있던 화가였다.

요아컴은 그의 선명하고 강렬한 그림 대부분을 젊은 시절 방랑의 추억에서 끌어냈다. 그는 80대에 세상을 떠나기 전까지 아주 짧은 기간 동안 2000점이나 되는 작품을 남겼다. 그가 세상을 뜨고 나서 열린 유작전은 뉴욕의 유명한 미술관인 휘트니 미술관에서 개최되었다. 어느 샌가 그는 압도적 명성을 자랑하는 예술가가 되어 역사에 이름을 남긴 것이다. 말년에 요아킴은 자신의 그림에 대해 이렇게 말했다.

“제가 그린 그림에 가치가 있다고는 상상도 하지 못했습니다.”

반응형

'평론과 서평 > 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| 카프카, 『그리운 친구여 ― 카프카의 편지 100선』(서용좌 옮김, 아인북스, 2011)를 읽다 (0) | 2013.07.29 |

|---|---|

| 카프카, 『위대한 꿈의 기록』(북인, 2005)을 읽다 (0) | 2013.07.20 |

| 망오십(望五十), 매우(梅雨)에는 닥치고 독서 (0) | 2013.07.14 |

| 『출판 천재 간키 하루오』를 읽고 (0) | 2012.10.31 |

| 더글러스 러시코프, [통제하거나 통제되거나] (0) | 2012.04.22 |