집안일로 조만간 이사할 일이 생겼다. 열일곱 해 동안 살던 정든 집을 떠날 생각을 하니 마음이 산란하다. 입지, 교통, 전망, 자금 같은 현실적 문제는 물론 중요하다. 그러나 집은 단지 편의나 투자의 대상만은 아니다. 내 몸과 마음이 머무는 곳이고, 가족이 함께 삶을 이룩하는 공간이며, 인간 존재가 뿌리내리는 장소다. 무엇이 좋은 집인지, 어디에 살아야 하는지를 곰곰이 생각하는 건 너무나 중요하다.

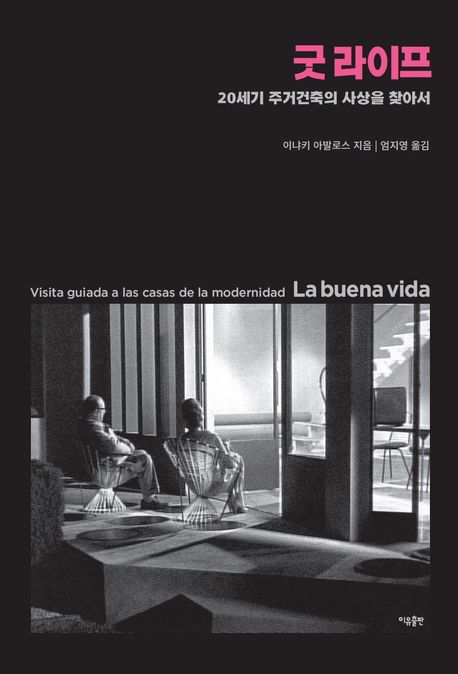

『굿라이프』(이유출판, 2024)에서 이냐키 아발로스 스페인 마드리드대 교수는 일곱 군데 집을 통해 어떤 집이 좋은 집인지를 이야기한다. 20세기에 나타난 이 집들은 프리드리히 니체, 마르틴 하이데거, 가스통 바슐라르, 오귀스트 콩트, 질 들뢰즈, 윌리엄 제임스 등 현대 철학의 정수를 건축적으로 구현한 곳들이다.

오늘날 우리는 실증주의와 실용주의에 압도돼, 갈수록 균질화하는 도시에서 살고 있다. 모두 똑같은 공간, 비슷한 집에서 살아간다. 저자는 독자들을 이끌고 하이데거의 오두막, 피카소의 아틀리에, 워홀의 팩토리, 호크니의 그림 「더 큰 첨벙」에 나오는 로스앤젤레스식 실용 주택 등을 차례로 여행한다. 그 와중에 판박이처럼 비슷한 상상력에서 벗어나 ‘우리가 아직 가져본 적 없는 집’을 상상하고, 더 나은 삶의 방식을 떠올리도록 하기 위해서다.

우리가 사는 집이 어떤 원리에 따라 지어지고, 공간을 조직하는가를 탐구하는 일은 곧 우리 자신을 알아가는 과정이기도 하다. 사람들은 흔히 호크니 그림에 나오는 것 같은 깔끔하고 기능적이고 편의성 높은 집을 선호한다. 들여다보면, 기능적으로 잘 지어진 네모났고 깔끔한 모던 건축물이 확실히 눈에 확 들어온다. 그러나 이 책에서 정작 내 마음을 끈 집은 하이데거의 작은 오두막이다.

“높고 넓은 산골짜기의 급경사면 남쪽으로 펼쳐진 검은 숲, 해발 1,150미터 지점에 스키 타는 이들을 위한 작은 오두막집이 서 있다. 면적은 6×7미터다. 나직한 지붕 아래 방이 개 있다. 거실 겸 주방, 침실, 그리고 서재. 건너편 가파른 산등성이의 좁은 계곡에는 커다란 돌을 형 지붕을 얹은 농가들이 여기저기 띄엄띄엄 흩어져 있다. 그 위로 초원과 목초지가 넓게 펼쳐지다가, 거무스름한 빛을 띤 채 우뚝 솟은 오래된 전나무 숲으로 이어진다. 화창하고 청명한 하늘은 이 모든 것을 굽어보고, 눈부신 창공에는 매 두 마리가 원을 그리며 높이 날고 있다.”

1933년 하이데거는 나치와 결별한 후, 프라이부르크대 총장직을 때려치우고, 이 작은 집에 은신하면서 “거짓되고 타락한 도시의 삶”과 결별한다. 낯설고 차가운 세계에서 이 오두막은 자연의 폭력에 맞서는 피난처이자, 떠들썩한 세계와 시끄러운 대중을 피하는 은신처로 나타난다.

실용과 편의에 너무 매몰되면, 거주는 시간이 흐를수록 공허해진다. 새것 편향과 기술에 대한 집착은 우리를 최신식 집을 찾아 헤매는 떠돌이로 만든다. 그러나 존재의 본질, 살아감의 의미를 묻지 않는 삶이 괜찮을 리 없다. 공간은 전혀 중립적이지 않다. 우리는 기억의 상당 부분을 장소에 맡겨 두고 있기에(까맣게 잊고 있다가 그 장소에 가면 갑자기 떠오르는 추억을 생각해 보라), 장소를 잃으면 기억도 함께 망실된다.

“집과 그 유용성은 연대기적 시간이 아니라, 자기 주관성에 따라 과거, 현재, 미래가 경험되는 실존적 시간을 통해서 삶이 점점 구체화된 것이다.” 집의 의미는 우리가 그 안에서 어떤 일을 겪고, 무엇을 사유했느냐에 따라 달라진다. 한마디로 공간은 주체와 교류하면서 서로에게 스며든다. 그래서 하이데거는 빈센트 반 고흐의 그림에 나오는 닳아빠진 신발 한 켤레에서 “강인한 의지와 끈기로 주변 환경과 창의적이고 균형 잡힌 관계를 이룩한 한 인간의 고귀함”을 발견했다. 집은 “늘 환대를 베풀진 않는 이 세계”에서 “존재의 충만함이 마음껏 펼쳐질 수 있는 장소”이면 좋다.

하이데거는 우리가 사는 집이 “인간 운명을 땅과 하늘의 운명과 연결되는 다리 같은 역할”을 해야 한다고 말했다. 우리를 보살펴 더 높고 더 넓은 삶과 이어주고, 우리가 자신의 본질로 향하는 길을 열어주어야 한다는 뜻이다. 내 생각에, 좋은 집은 자연의 기품과 문화적 기억이 넘쳐흐르는 곳이다. 공간적 신선함이 휘황한 전시장처럼 보이기보다 예부터 우리가 이어받고 넘겨줄 전통의 힘이 느껴지는 집이 더 좋다. 어쩌면 이런 공간 속에서만 우리는 안식하면서 거룩하고 경건하게 살 수 있을지 모른다. 어디에, 어떤 집에 살아야 이런 곳에 뿌리내릴 수 있을지 오늘도 나는 생각한다.

'잡문(雜文) > 걷는 생각' 카테고리의 다른 글

| 미쳐 버리고 싶은 세상에서 (0) | 2025.02.16 |

|---|---|

| 좋은 삶은 인내 없이 이루어지지 않는다 (0) | 2025.02.15 |

| 경주 삼릉숲 (0) | 2025.02.04 |

| 정의를 택할 때 삶을 고결해진다 (0) | 2025.02.04 |

| 오에 겐자부로와 재현의 윤리 (0) | 2024.08.12 |