조선 종소리서 일제 사이렌으로, 시간은 어떻게 강제되었나

『시간의 연대기』(테오리아, 2025)에서 이창익 고려대 연구교수는 시간을 셋으로 나눈다. 내면의 시간, 즉 과거-현재-미래로 구성되는 인간적 시간, 천체 운동에 따라서 측정되는 천문학적 시간, 인위적으로 제작돼 시계를 통해 유포되는 사회적・역사적・정치적 시간이다.

현재 우리 삶은 세 번째 시간에 거의 결박돼 있다. 특히 스마트폰 도입 이후, 그 압박이 더 심해졌다. 손에 든 화면엔 모두 같은 시간이 표시되고, 우리는 수시로 시간을 확인하며 강박적으로 거기에 맞춰 살아간다. 그러나 행복은 인간적 시간을 따라오기에, 억지로 시계에 맞춘 삶은 공허해질 수밖에 없다.

이 책은 1896년부터 일제강점기가 끝나는 1945년까지 50년 동안 한국에서 세 번째 시간이 어떻게 형성되고 발전하고 타락했는지를 추적한다. 850쪽 가까운 이 대작에서 저자는 수많은 사료와 연구를 집적해 1896년 태양력 사용과 함께 나타난 근대적 시간이 오포(午砲), 사이렌, 시계, 라디오 등 다양한 수단을 통해서 서서히 우리의 전통 시간 경험을 파괴하고 굴절시키는 과정을 보여준다.

조선의 시보(時報) 장치는 종소리였다. 하루 두 차례 밤중과 새벽에 통금과 하루의 시작을 알리는 종을 울렸다. 오늘날 ‘제야의 종’이라는 상징 의례로만 남은 이 장치는 물리적 한계 탓에 방방곡곡 퍼질 수 없었다. 분이나 초 같은 시간을 신경 쓰는 시간 강박자는 존재하지 않았다. 그보다 사람들은 달력에 더 익숙했다. 절기에 맞춰 삶을 꾸리고, 닭 울 녘, 첫새벽, 점심 무렵, 첫잠 잘 때 등으로 시간을 표현했다. 달력은 사람들이 자기 삶에 맞는 시간을 선택해서 살아가는 데 핵심 역할을 했다.

일제 강점 이후, 종소리를 오포와 사이렌이 대신했다. 오포는 정오에, 사이렌은 아침과 정오에 울렸다. 목적은 표준시간에 각자 시계를 맞추게 하려는 것이었다. 시계는 1876년 개항 이후 본격적으로 수입돼 유통되었다. 시계는 문명의 가시적 상징이었으나, 사치품이었기에 보급이 빠르지 않았다. 1910년대에도 조선인에게 시, 분, 초로 이루어진 근대적 시간은 여전히 익숙하지 않았다.

근대적 시간 확산에 큰 영향을 끼친 것은 1921년부터 시행된 ‘시(時)의 기념일’이었다. 조선총독부는 기념일 제정과 함께 시간 존중과 정시여행(定時勵行), 즉 집무 시간, 집회 시간, 방문 시간을 정하고, 이를 지킬 것을 장려하는 선전을 벌였다.

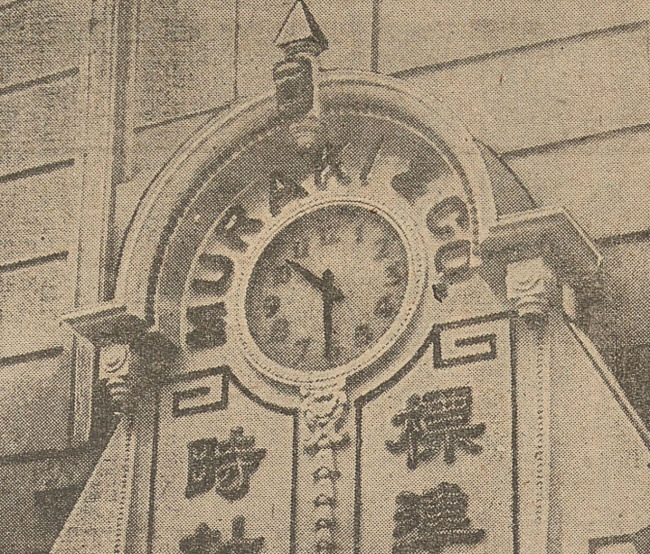

덕분에 1920년대 중반 이후 시계 보급이 본격화하고, 1930년대엔 그 속도가 비약적으로 빨라졌다. 관공서, 철도역, 은행, 백화점, 학교 등 근대 건축물마다 시계가 부착되고, 시계탑, 전기시계 등 표준시계도 곳곳에 설치됐다. 1927년 경성방송국이 개국하면서 라디오로도 시간을 알리기 시작했다. 바야흐로 모든 사람이 언제든 시간을 확인하고, 같은 시간을 공유하는 시대로 접어든 것이다.

이와 함께 시간의 오용과 남용, 타락과 파괴도 동반됐다. 시간 일치는 행동 통일, 즉 사회적・정치적 통합 수단으로 쓰였다. 일제는 명령에 따라 함께 일사불란하게 움직이는 신민을 만들려 했다. 사이렌은 국가가 원하면 일상을 정지시키는 경보 장치로도 쓰였다. 사이렌을 울려 비상을 선포함으로써, 언제든 개인의 시간을 빼앗고 국가의 시간을 전개하곤 했다.

일제는 아침 6시 사이렌이 울릴 때 궁성요배를 행한 후 라디오 체조를 하게 했고, 정오 12시 사이렌이 울리면 멈춰서 정오 묵도를 하라고 강요했다. 동시적 제의 행위를 통해서 조선인을 황국신민으로 변형하려 했다. 억지로 애국을 체화하고 정권에 대한 충성을 세뇌하는 국민의례의 시작이었다. 근대적 시간은 결국 개인이 자기 삶을 살아가지 못하게 방해하는 집단 동원 체제 형태로 스며들었다. 더욱이 이 시간은 일제의 선택적 근대화 정책에 따라 사회의 물적 조건이 충분치 않은 상태에서 무리하게 도입되었다. 그로 인한 왜곡과 폐해가 현재까지 우리 삶에 영향을 끼치고 있다.

인간은 본래 각자의 속도로 살아갈 때 행복하다. 그러나 불행히도, 우리의 근대적 시간 경험은 스스로 시간의 질을 관리하는 자율성보다는 황국신민화를 위한 집단 동원 체제 형태로 이루어졌다. 이제 강요된 시간관에서 벗어나 각자 삶의 리듬을 찾을 때가 되었다. 저자가 시간 소거 기술, 즉 우리를 압박하고 닦달하는 근대적 시간을 멈추는 방법을 단련하고, 새로운 시간 질서의 가능성을 탐색하는 여정에 나서야 한다고 말하는 이유다.